こんにちは。先導学類3年の小林です。

10/4-5に開催されたMaker Faire Tokyo に行ってきました。

はじめに

私はもともと、こっちのほうの分野(ものづくりとかテクノロジーとか)にあまり接点がありませんでしたが、今年の8月から9月にかけて行われた、融合学域の留学プログラムで深センに5週間ほど滞在した際に面白い面をたくさん気づくことができました。そんな中、自分の中でこの ほとぼり が冷めないうちにまた新しいものが見たい!と思い、今回Maker Faire Tokyoへ。

ということで、その振り返りと感想を書きたいと思います。

まずこの、「作ることで楽しむ、つながる、学ぶ」というフレーズがいいですよね。

まず自分で作ってみる。それによって、新しい知識や発見と出会い、つながることができる。またその作ったものは人とのつながりも運んでくる。そしてそれらの経験が学びになり自分の糧に。

会場にて

会場に入ってみると、たくさんの展示と人。今年NT金沢に出展させていただいた時も思いましたが、日本ってこんなにもものづくりをしている人がいるのかと今回も関心。

1つ1つが細かく作り込まれていて、どれも作者の工夫が光っていて。それも、本業ではなく趣味で作っているものもたくさんあって、どうやったらその発想になるんだ?!と、頭がおかしい(こっちのほうだと褒め言葉らしい)ものがたくさんありました。

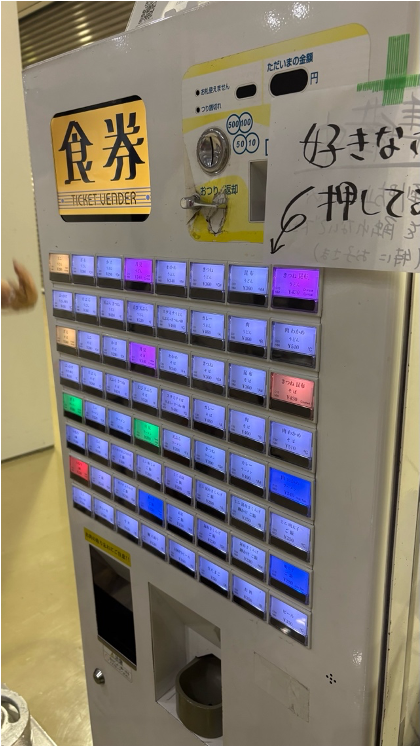

↑ボタンを押すと音が鳴る電子楽器「ShockAndKeys」。最近さらに改良して、お釣り部分のレバーを引くと音にビブラートがかかる。これを見た時に楽器だと思える感性。ちなみに、楽器にする際に欲しかったのは食券機の外側だけで、中身は売ったらしい。中身だけも需要あるんだ、。

↑「スシーケンサー」これは今回の私のお気に入りなのですが、カメラで色を認知して音が鳴る仕組みを回転寿司でにしたもの。寿司で演奏できちゃう。真ん中のクローシュを開けると、いくらが登場し、同時にライトが点滅するのでいい感じにパリピになります。

この作品を展示している方が「子供が寿司をいじっていて並べ方を変えたら、音が同時に鳴り和音ができた。その発想はなかった」とおっしゃっていました。展示をすることで、大人子供に関係なくいいフィードバックを与えることができる、ということに気づきました。

↑「VRダルマ落とし」ひとりがゴーグルを装着し座る。周りの人は映像に合わせてピコピコハンマーで叩いたりうちわで仰いだりして、体験者がゴールできるように支援。映像が周りの人にも見えるので応援することができ、ゴーグルを装着している人だけではなく、周りも楽しめるようになっています。

↑こちらは「D-robotics」のCoco-chan。日本の出展者さんだけでなく海外の企業さんも出展!深センでの研修でお世話になった「M5stack」「D-robotics」「micro:bit」などなど、日本で開催されているイベントに来ていただけること、とても嬉しかったです。

(今回の展示でいたるところにM5stackが使われていて、使いやすいデザイン・性能なんだな、、と)

おわりに

今回、展示の中で分からないところがあったとしても制作者の方は丁寧に教えてくれたり、質問に対して1聞いたら10以上は返ってくるということがたくさんあって、分からないということに対しての壁っていうものは、自分が想像しているよりも低いのではないかと気づきました。会場にいた方々は、各々自分の大切にしている軸のようなものがあり、いい意味で“他人からどう見られているのか“をあまり気にしていない。それがある意味、こちらからの質問のしやすさ、話しかけやすさに繋がっているのかなと思いました。(言葉にすると難しいですね)

また、今回の会場内ではたくさんのエネルギーを感じました。自分の好きなことをすることって、こんなにも輝くんだと、楽しそうなんだとこっちまでパワーをもらえるような、そんな空間でした。作品に使われている技術に関して、詳しいことはよく分かりませんが、専門的な技術は専門的なものだけに留まらずもっと大衆化されたら素敵だなと思います。

今回のイベントも行って良かったなあと。またこのようなイベントがあったら顔を出してみたいなと思いました。