B3になりました、小川です。深圳の企業で基板製造サービスを中心に提供している嘉立创(JLC)グループの基板工場の見学とそれにまつわるできごとを報告します。

1日目

昼

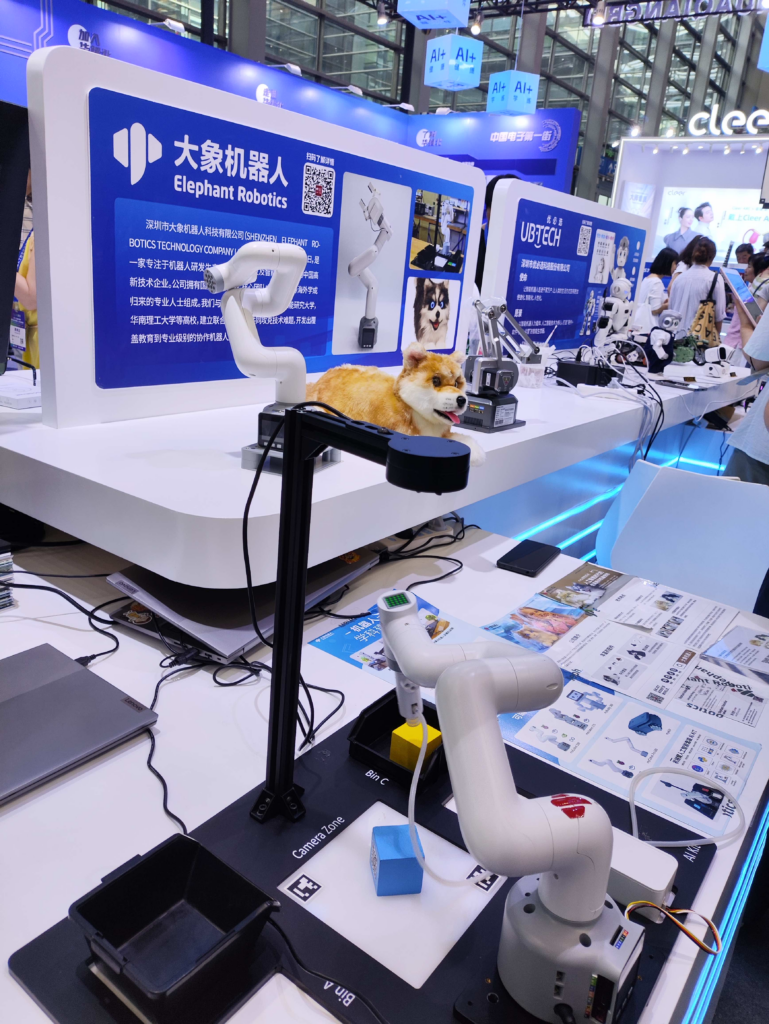

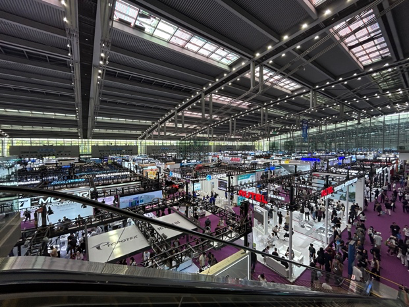

5月下旬にして大湾区はもう真夏で、日向にとても立っていたくない暑さです。香港の將軍澳にある役場で用事を済ませ、今回は東鐵綫の落馬洲駅を経由して深圳に入境しました。地下鉄で2駅北上した福田区の会展中心ではいつでも何かしらの展示会をやっていて、今回はAI展、ドローン展、Bluetooth展などを見学しました。

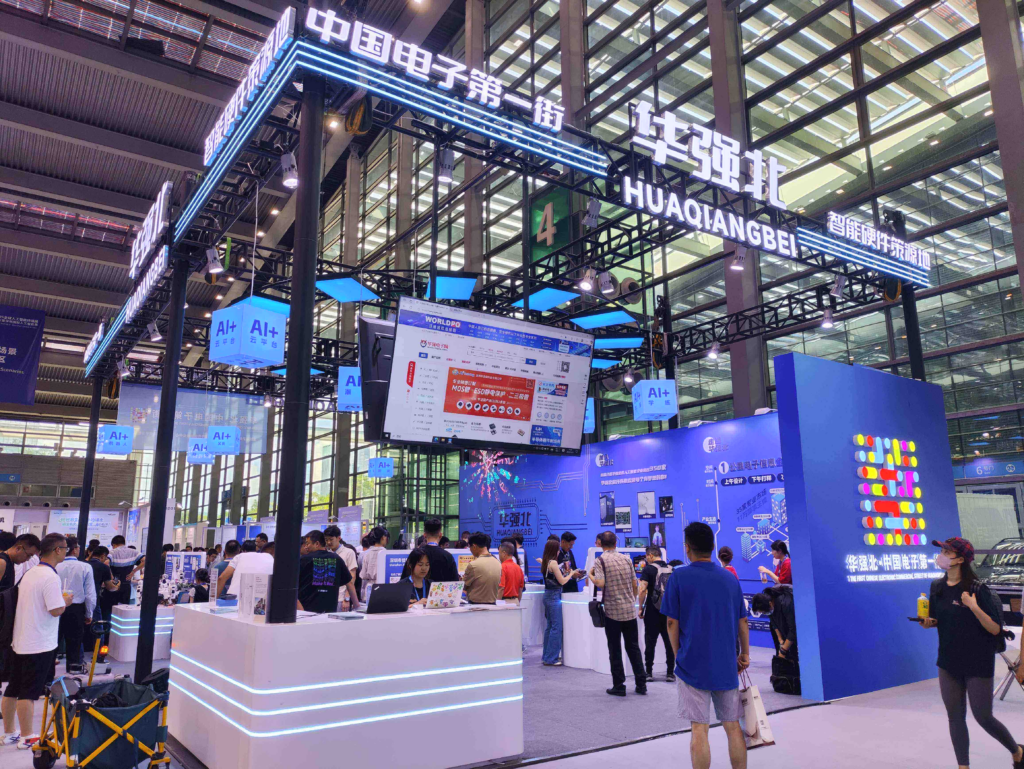

AI展全景の半分 AI展

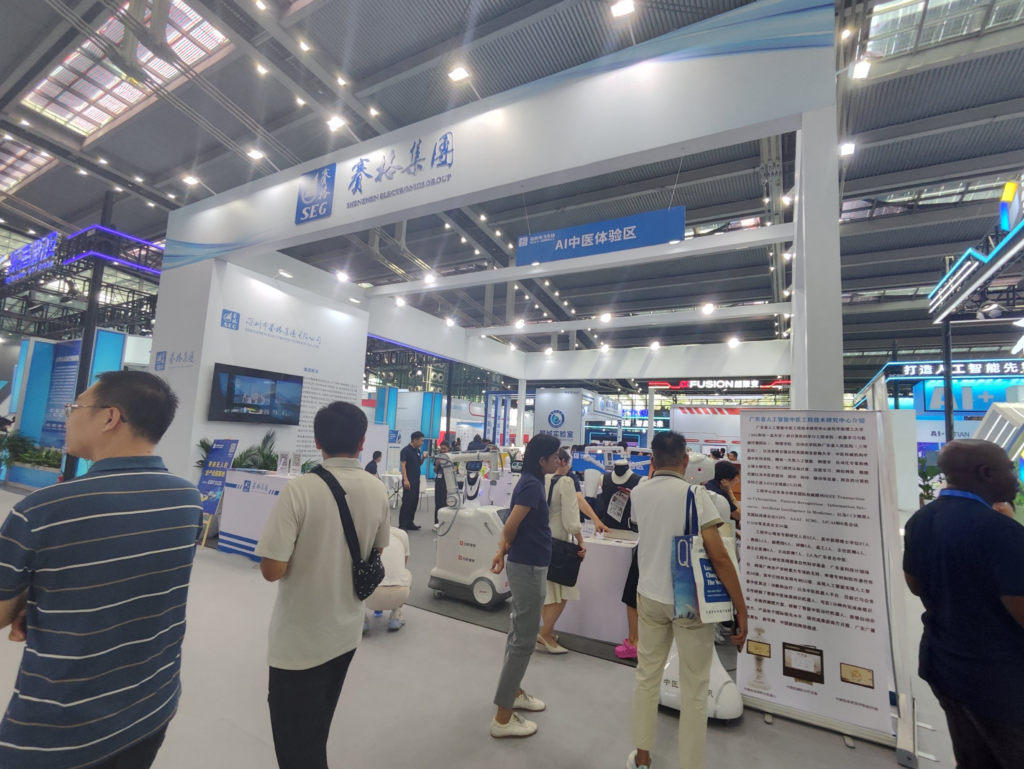

文字通り少しでもAIに関係のあるものを持って広範に企業が集まっていました。特に気になったのは华强グループとSEGグループです。この2社は世界的な電気街として有名な华强北の一等地を二分する企業で、それぞれ異なった方針でブースを出していました。内容は実店舗の雰囲気と近いものをかなり感じます。

HQのブース全景 Elephant もう一方のSEG(赛格)はメーカーにとらわれず、というかOEM品もたくさんありそうなくらいにガジェットを色々並べています。AIマウスとかAIイヤホンとか、おそらく本質的にはAIが関係なさそうなものもとりあえず置いて販売している気前の良さがあります。SEGもHQもテナントに入居する形式であるため、どうやって製品を選んで公式としてここに並べるに至ったのかのプロセスも気になります。

SEGのブース全景 SEGのブースに並ぶガジェットたち 他にも、深圳メトロが地中調査や運行管理に応用しているAIシステムであったり、ファーウェイの通信やエネルギーのソリューション説明があるなど私でも名前を知っている企業がかなりありました。

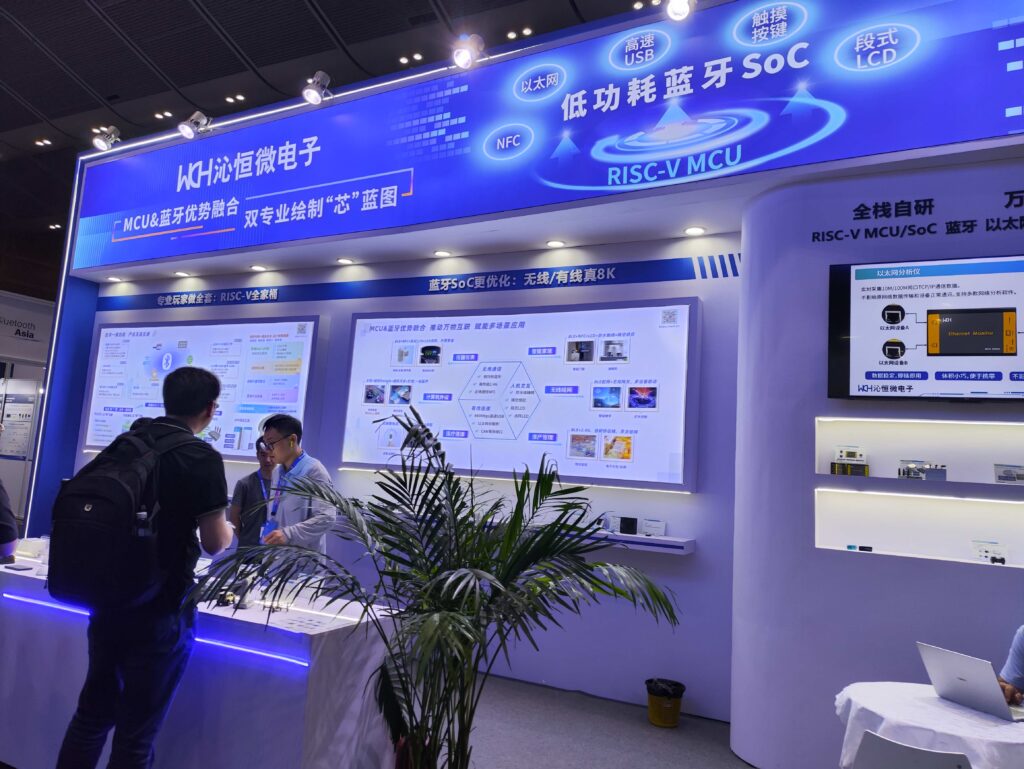

Bluetooth展

会展中心は日本でいうビッグサイトのように大きな建物内に複数のホールがあり、隣ではAI展とは打って変わって非常にニッチなBluetooth展が開催されていました。人の数はだいぶん減りましたが、Bluetooth公式が主催し名だたるメーカーのブースが並んでいて年に一度のアジアで最大のイベントであることが伺えます。

WCHのブース 夜

お弁当と餃子 香港空港で朝ごはんを食べたあと何も食べておらず、どうにもお腹が減っていたので早めの夕飯にしました。いつものお店を2軒回ってそれぞれ200円くらいのお弁当と餃子10個を調達したのち、HQプラザをXiaomiストアを通ってホテルに戻りました。

2日目

朝食

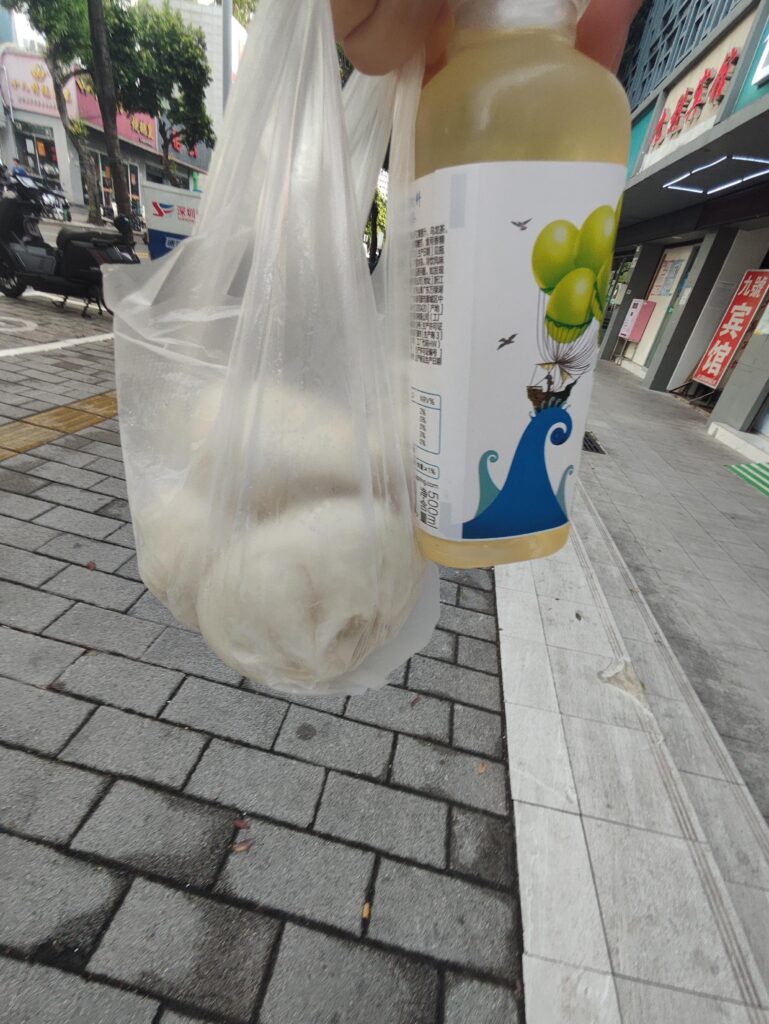

メトロの駅までの道中でちょっと高いお茶と小さい肉まんを買って食べつつ向かいます。

朝食の肉まんとお茶 JLC星火会

JLCが主催するイベントで、製品発表とオープンソースハードウェアの展示からなっています。

tuyaopen EasyEDA

今年一番のホットトピックはEasyEDAだと思います。これは、JLCが開発して提供しているブラウザ上で動作する基板設計ツール(EDA)です。有名なものにKiCadやEagleがありますが、私はEasyEDAを使っています。この話題のプレゼンは合計3枠あります。

莫さんのプレゼン 続いて同じくJLC社員の罗さんが、EasyEDAについてプレゼンしました。30分間のほとんど新機能の話をしていて、たびたび歓声も上がりました。回路設計にLLMを融合させる新機能ももうすぐできるというような事も言っていて、バイブコーディング育ちの私にとってはいよいよハードウェアにも本格的にLLM-ageがやってきている確信がわきました。

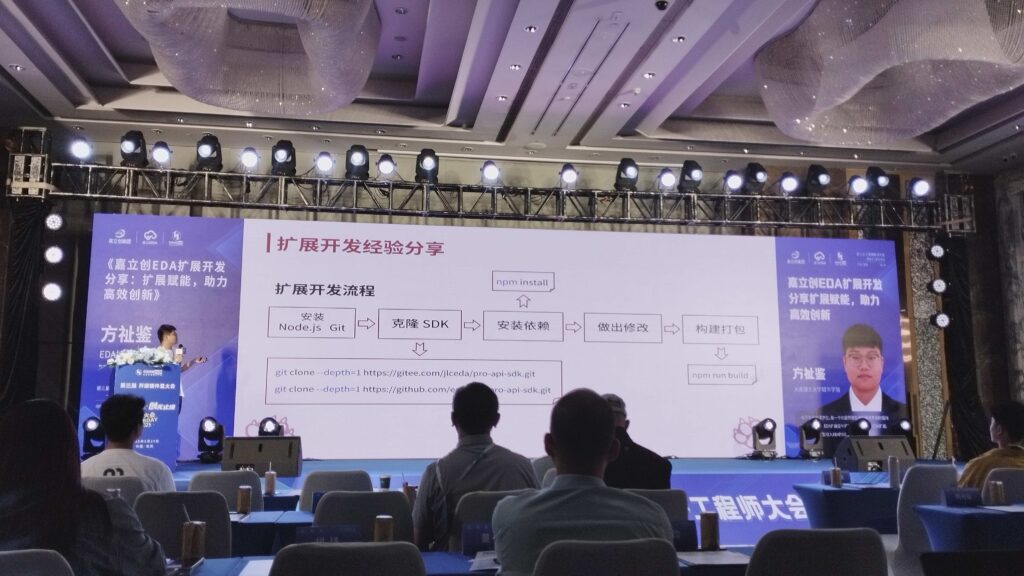

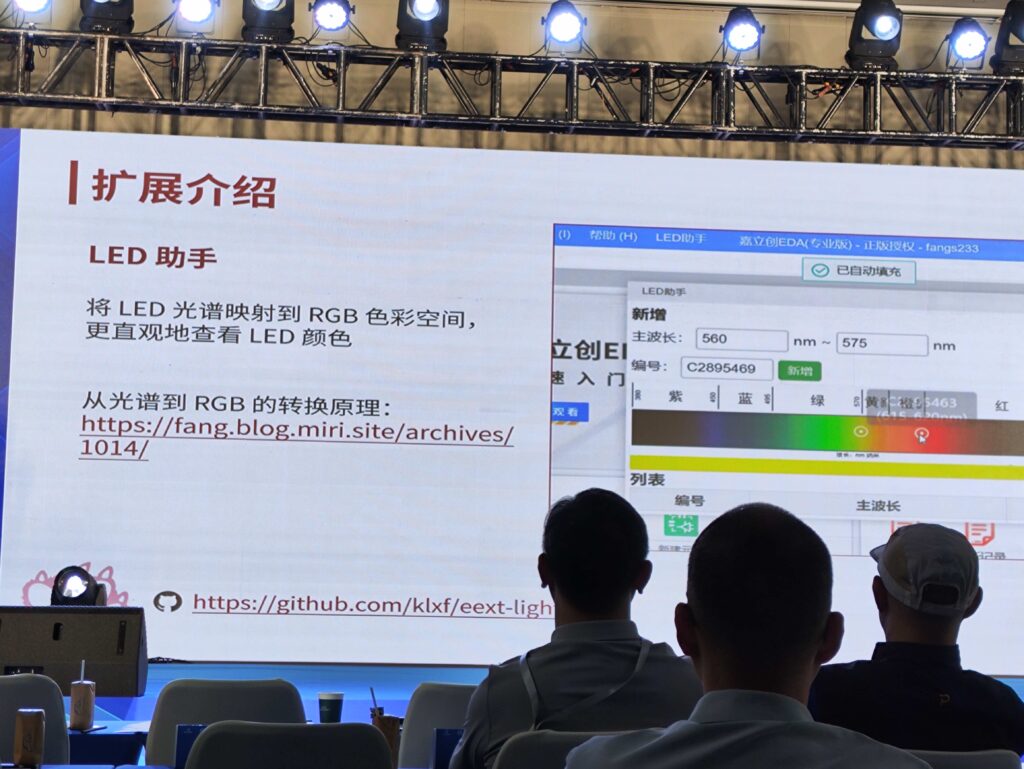

罗さんのプレゼン 3人目の方さんはどうやら学生らしく、EasyEDAの拡張機能をたくさん作っている方でした。SDKはgiteeから落とせて、npmでパッケージまでできるよという指南や、これまで作られてきた拡張機能の紹介をしていました。写真は、スペクトル図からクリックした位置の波長に対応するLEDを検索する拡張機能です。

方さんのプレゼン_npmでやります 方さんのプレゼン_LED検索機 これらの話題をまとめると、EasyEDAがJLC提供のSaaSであるからこそ、AI支援機能の統合およびオープンソースハードウェアコミュニティとの連携に強みを見出そうとしていることがわかります。しかし、EasyEDA自体はオープンなソフトウェアでないためロックインのリスクもあり、そのような道を辿ったEDAソフトは実際に存在します。便利になるのはいちユーザーとして嬉しい限りですが、ある日突然とんでもないほどに高額な有料ソフトに変わらないことを願っています。

昼食

会場が結構いいホテルで昼食は中のバイキングでした。さすが、少なくなった料理はすぐさま補充されていました。

昼食のバイキング 星火会つづき

受賞者プレゼン

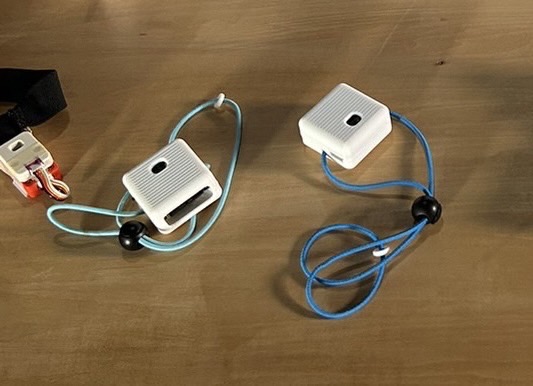

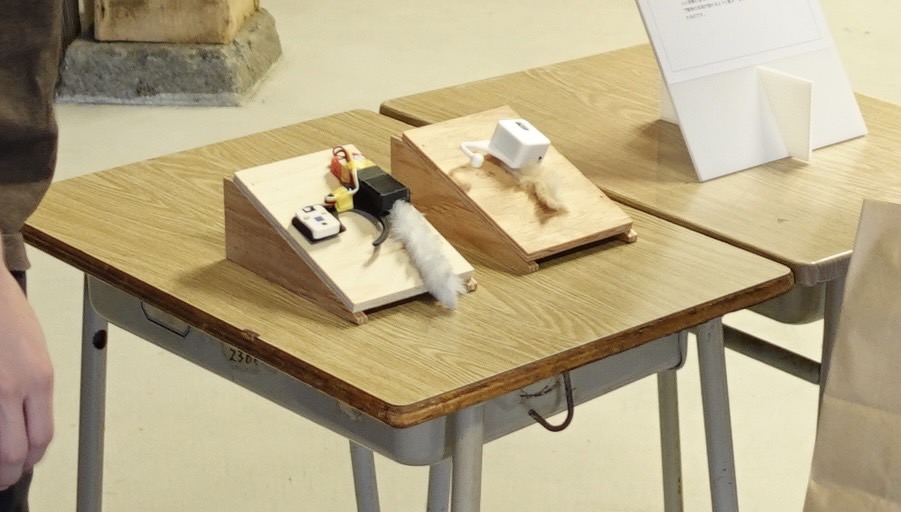

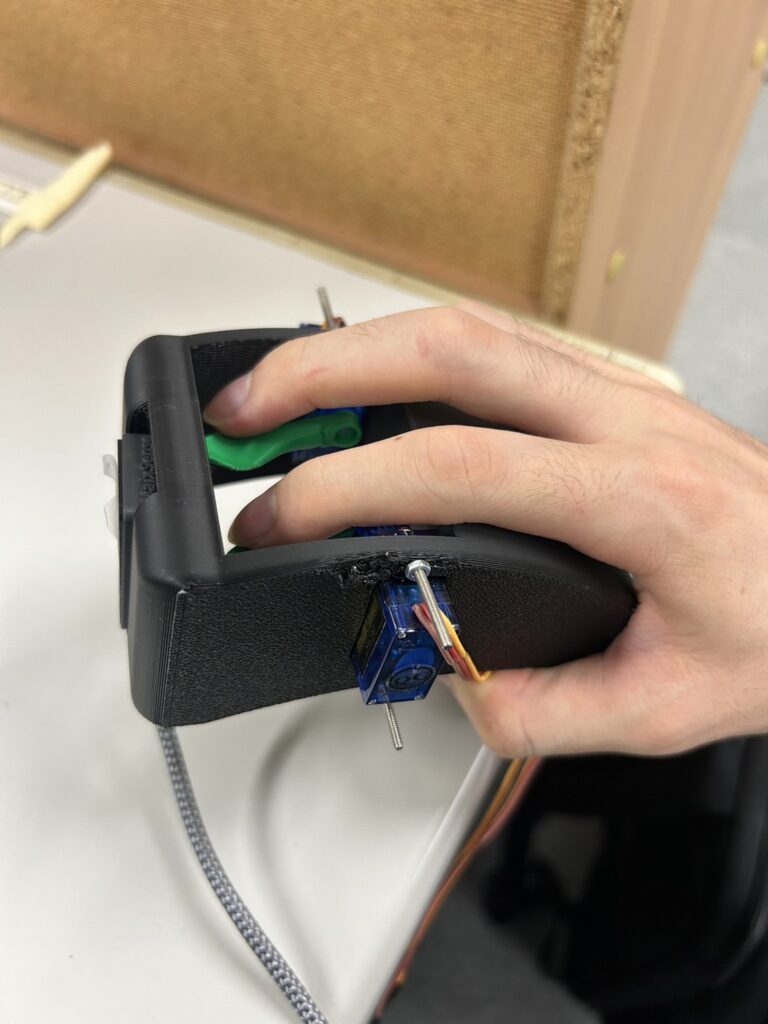

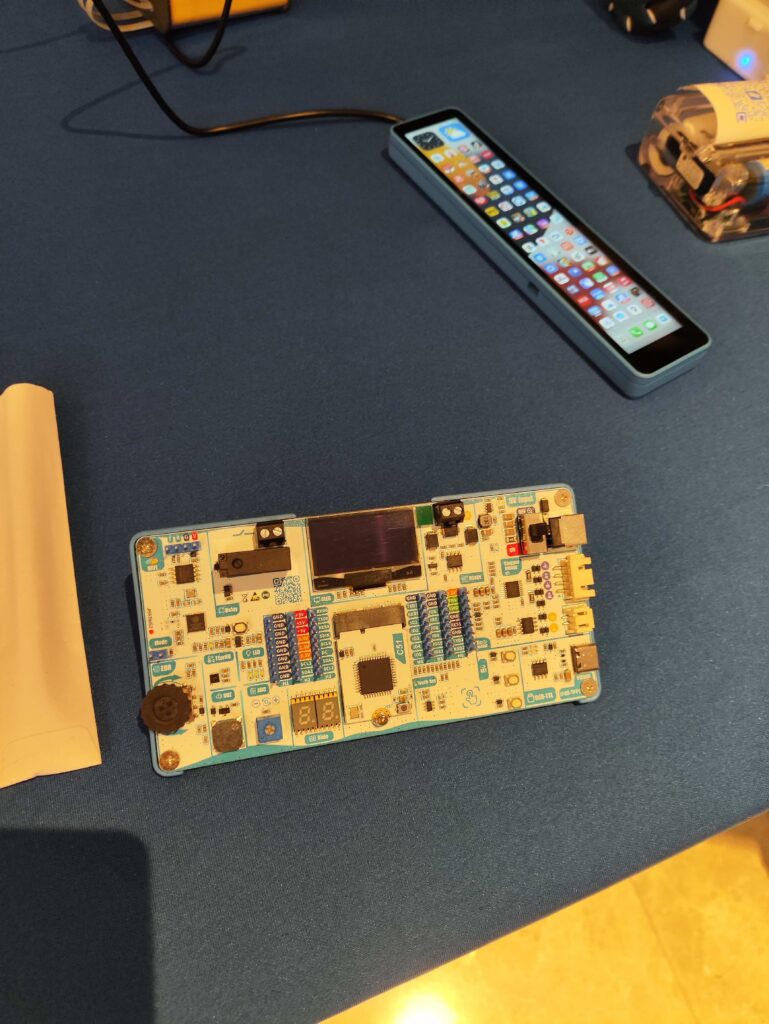

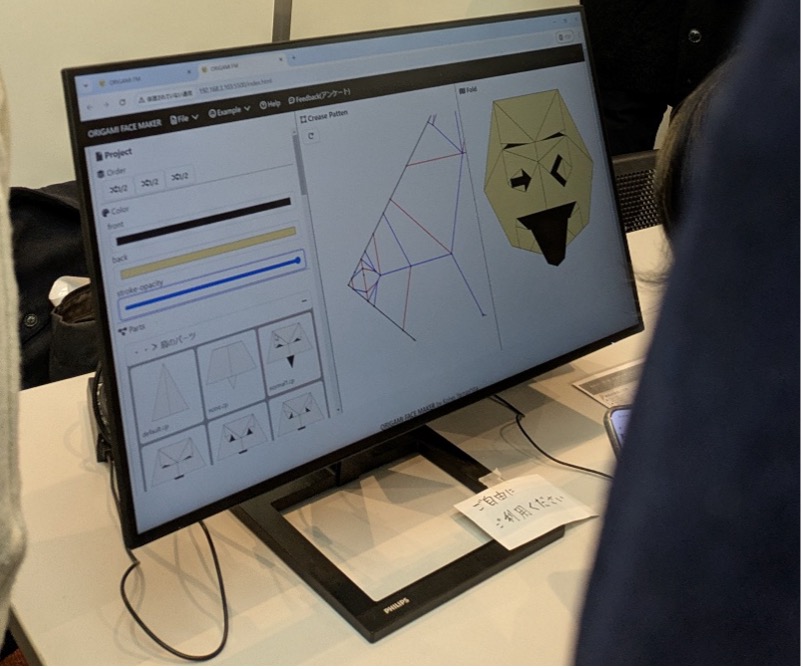

星火会ではオープンソースハードウェアのコンテストも行われており、二つの部門それぞれ約10点ずつ展示もありました。現場で投票してグランプリを決めているようです。x.com/Ogawa3427/status/1926177943866265821

星火会ではオープンソースハードウェアのコンテストも行われており、二つの部門それぞれ約10点ずつ展示もありました。現場で投票してグランプリを決めているようです。x.com/Ogawa3427/status/1926177943866265821 x.com/tks/status/1926166005488771227

開発ボード

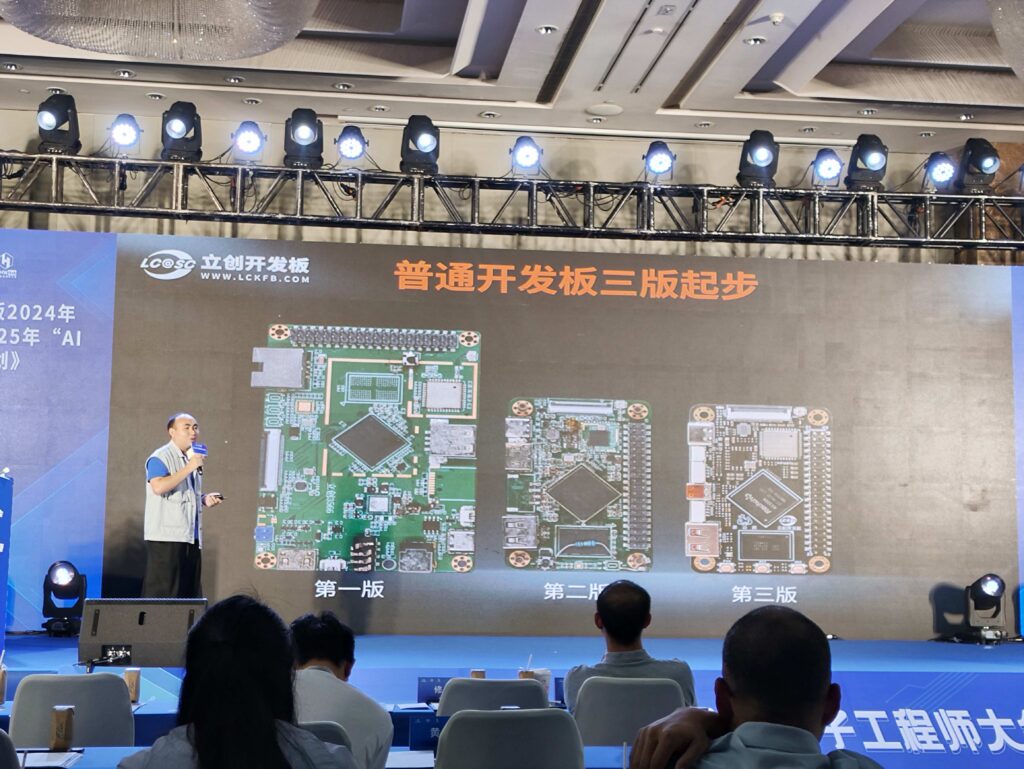

最後は开发板のお話が2枠ありました。

小智学長 小智学長のカラフルPCB 最後は、JLCの公式として販売している開発ボードの開発部長である吴さんです。日本国内ではJLCが開発ボードを売っていませんし、私も作っていることをこの会場に来て初めて知りました。

吴さんのプレゼン、基板は3段階かけて小型化して製品にする x.com/Ogawa3427/status/1926193184771637469 x.com/tks/status/1926192673083236473

WeChatと大湾区のオタクたち

さて、数日前から参加者のWeChatグループが作られており100人以上の規模です。てっきり運営サイドからの連絡事項が流れてくるものかと思っていたら、そうではなく参加者同士がずっと喋っている掲示板になっていました。参加者の方も非常に若く、ほとんど20代(特に前半)に見える人ばかりでした。そんな彼らはJLCユーザーでありメイカーであり、日本語圏インターネットでいうところの「オタク」ばかりのはずです。x.com/tks/status/1925235942312550844 x.com/Ogawa3427/status/1926122717935173670

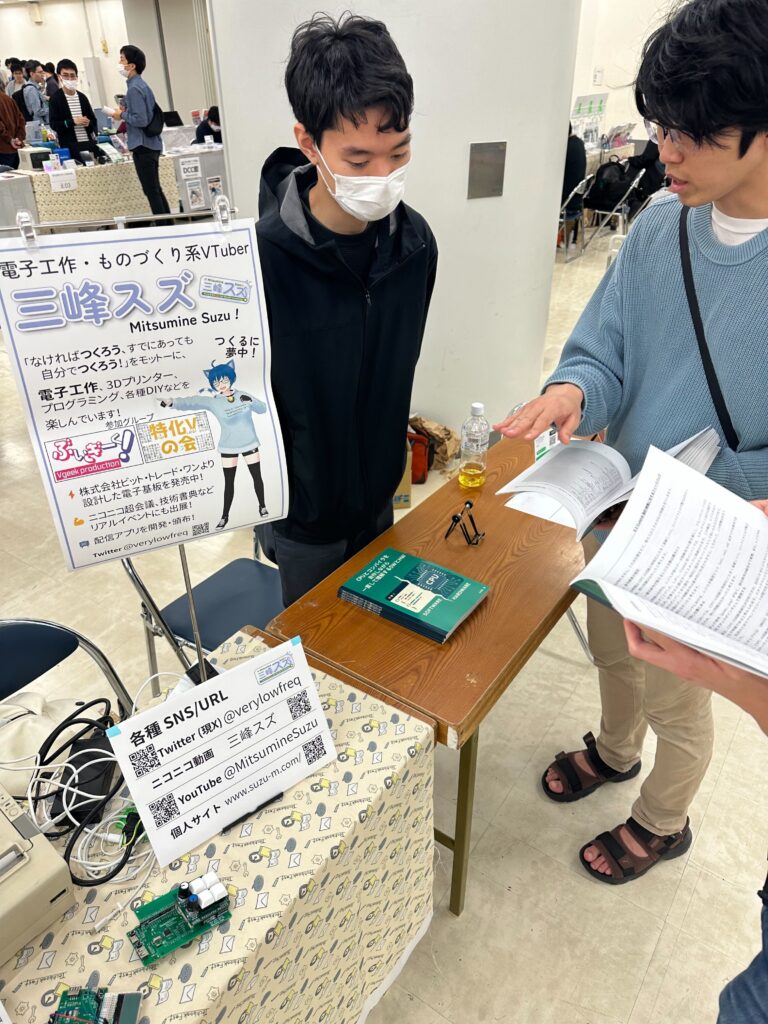

右の犬っぽい着ぐるみが本人 ロビーに出ていたブースにはいくつか企業ではなく個人でやっているものもあり、Nucleonさんはその1人です。(写真右)ブースで話したところ、私と同世代くらいでお互い少し言葉がわかりそうということでした。WeChatを交換してその後も相談をすることがあります。11月のMaker Fare Shenzhenでまた会えるのを楽しみにしています。

Nucleonさんのブース 星火会まとめ

中国のギーク達が集まるイベントや彼らのコミュニケーションの様子は、日本語メディアにあまり出ない一次情報でありとても勉強になりました。JLCのような企業が広い意味での協賛によって若手を育てる現場の活気は魅力的です。また、自分も一人のメイカーとして頑張って会話をしWeChatに参加したことで得られたことも多々あります。コミュニティについて知るには見学よりも一員になる方が早いとはこのことです。

夜

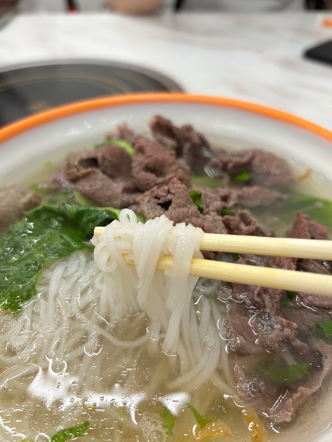

星火会の後はdidiで华强北界隈に戻り、振兴路と华发路の交差点のところにある大好きな牛肉面のお店に行きいつもの鮮牛肉+牛丸トッピングを食べました。(画像は都合により過去のものを流用しています)

牛肉面 华强北でメインスマホのガラスフィルムを交換するなど所用を済ませホテルに戻りました。

スマホ修理屋 3日目

朝食

香辣牛肉包 3日目もメトロの駅までの道中で肉まんとジュースを買って食べながら向かいました。調子に乗って「香辣」にしたら思ったよりも辛くてしばらくピリピリしていました。駅の出口で自転車を拾って小さな川沿いをしばらく進むとチャーターされたと思しきバスが見えてきました。

バスで珠海に向かう

宝安の集合場所でさらに参加者を拾い座席は八割方が埋まっていよいよ深圳を離れます。深圳宝安国际空港の南から長いトンネルとそれに続く橋で珠江を渡ると中山市に入ります。もうしばらく高速道路で南下して珠海市内に到着しました。

孙中山故乡人民欢迎您 昼食

昼食入口、社名入りのポスターがしてある バスを降りると広東省の郊外らしいレストランに案内してもらいました。入り口にはJLCのようこそ的なポスターがしてあり、気合の入った工場見学であることがわかります。見学の説明や点呼ののち、昼食が始まります。広東省らしいごちそうが並びます。揚げ出し豆腐っぽいものや丸ごと川魚の煮物など白米が進むものばかりで、会食ながらガッツリと食べる「飯」でした。

飯、深圳より美味いものも多い いざJLC工場見学へ

外観が金沢大学すぎる やけに既視感のある外装です。赤レンガ、ベージュ、ガラスの組み合わせが完全に金沢大学自然研の建物と同じなものですから、初めて来たという感じがしません。記念撮影を終えると2班に分かれて見学を始めます。

PCBAのA

まずは、SMTラインを白衣・マスク・帽子・靴カバーをして見学します。部品がなにも付いていない基板に、主に機械で部品を載せてハンダ付けする工程です。

SMTの部品カート 画像の手前から左手奥にかけて並んでいるカートには、テープに巻かれた状態で表面実装部品がセットされています。このカートごとチップマウンタに差し込むと部品が供給される仕組みになってます。このように、基板に部品を載せる作業自体はほぼ完全に自動化されているものの、カートに部品を置くのは人間が主体です。頻繁に使われる基本的な部品はセットの状態でカートが準備されているのに対し、少しマニアックな部品は手動でセットされます。目の前こそが、いつもPCBAを発注するとき部品によって料金が変わるその現場であるわけです。

カートの下に入っているAGV このフロアでは既存の台車を下から少しだけ持ち上げて動かすタイプのAGVが少しだけ走っています。おそらく、部品やPCBを載せて次工程や倉庫との間を移動する用途であると思われますが、見学した時点では単体だったり空だったりとあまり仕事をしている感じではありませんでした。

待機しているAGV この後はスルーホール部品をハンダ付けするエリアがありました。溶かしたハンダに基板を浸けるラインもあれば、作業机と椅子のセットが並び人力でハンダ付けするエリアもあります。ここでも、発注の時にスルーホール部品があると手ハンダのために料金が高くなる現場を実際に見ました。

完成した基板がおなじみの赤いプチプチと青い段ボールで梱包されるのも同じ建物内でした。最終的に発送されるのは20センチくらいの箱から大きな段ボール箱まであり注文のスケールが多様です。国外と国内および配送業者ごとに仕分けられていました。

PCB

後半は基板そのものの製造ラインを見学します。

腐食のあたり 最後に工場内の会議室らしい部屋で、夢に見た生ライチを食べながら企業紹介や質疑応答、クイズ大会などが行われました。多層基板やパッドオンビアの価格紹介では歓声も聞こえます。クイズ大会は早押し形式で、ここまでの内容からJLCのサービス内容のマニアックな問題でした。(例:JLCでは何層基板までできる?)非常に太っ腹なことに、正解者には50元の京东ギフトカードがプレゼントされたようです。

工場見学まとめ

機械を購入して同じものを大量に作るほど平均費用が低下して価格も下がるという原理が実務では複雑に要素同士が絡み合うようになるものの、JLCでもだいたいこの原理が支配しています。SMTマシンに標準カートの部品だけ使う基板が安くなるようなことです。もっといえば、電子化された注文と製造のデータから標準カートの中身や原材料の発注数を最適化するような大規模計算の利用も含まれるでしょう。

このように「toD」を意識するサービスへのアクセス性の高さは、深圳で感じる「日進月歩」の風土の一部であろうと思います。全てが成功することはあり得ないから、転べるうちに転ぶ土台を提供しているのです。

夜

深圳に帰り宝安体育館の近くでちょっといい四川料理を食べました。麻婆豆腐がとても美味しく、ゴマくらいしかわかりませんでしたが色々と味がしました。香港空港では食事が期待できないので上等な食事をしてから出発できたのは幸運なことです。x.com/tks/status/1926620856681173493

※特記ない画像は筆者が撮影したものです。クォータマークのあるものはJLC公式から提供されたものです。