スマート創成科学類3年の岡本(maple)です. 10月4日にMaker Faire Tokyoに行ってきました.

なぜメイカーイベントに行くのか

NT金沢をきっかけに,都合のつくメイカーイベントにはできるだけ行くようにしています.昨年度は,NT東京2024,NT富山2024,メイカーズながおかまつり2025に遊びに行きました.

何が楽しくて行っているのか.

- 出展者さんとお話しできるから メイカーイベントではただ作品を眺めるだけではなく,作者の方との対話を通して本人からその背景やこだわりを聞くのがデフォだと認識しています.初めて訪れる人でも,会場をひと回りすればきっと一度は出展者に声をかけられ、自然と会話が始まるはずです.

- いい意味でふざけた作品が多いから 自分が何かを作ろうとすると,どうしても「実用性」や「効率」に思考が偏りがちです.しかし,会場には大人(子どももいました)が時間もお金も情熱も注ぎ込んで作った「ふざけた」作品が溢れています.その創造性に触れるたびに強い刺激を受け,将来の生き方や楽しみ方まで考えさせられます.

Chinatsu Ozawaさんの作品

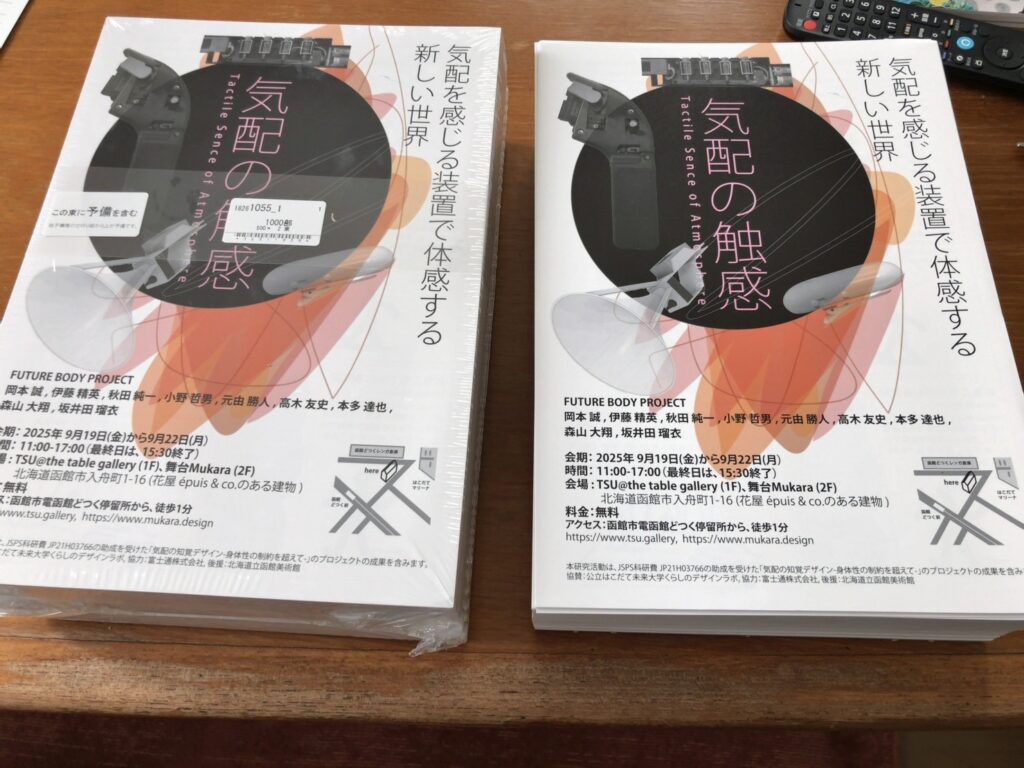

今回のMaker Faireで,私が1番見たかった作品があります.筑波大学 落合陽一主宰 デジタルネイチャー研究室所属のChinatsu Ozawaさんの展示です. 落合先生は,EXPO2025の,あのパビリオンnull²を手掛けた人です.

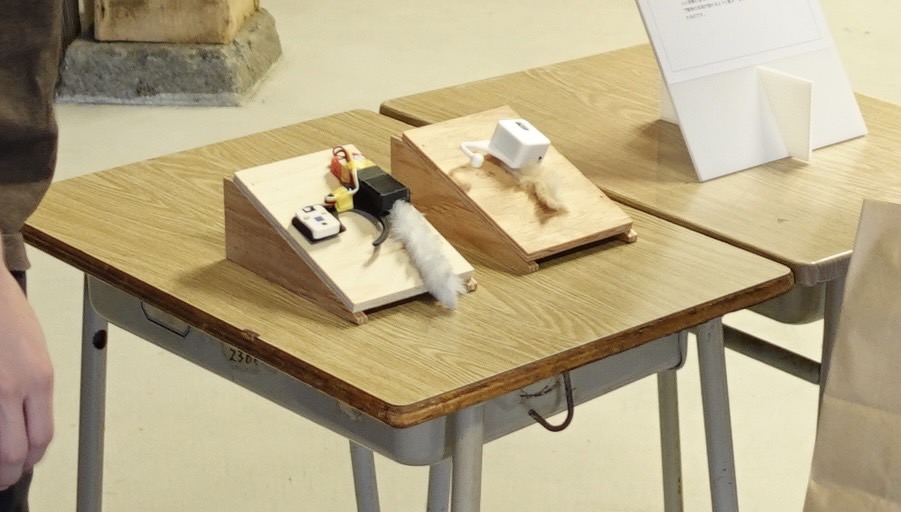

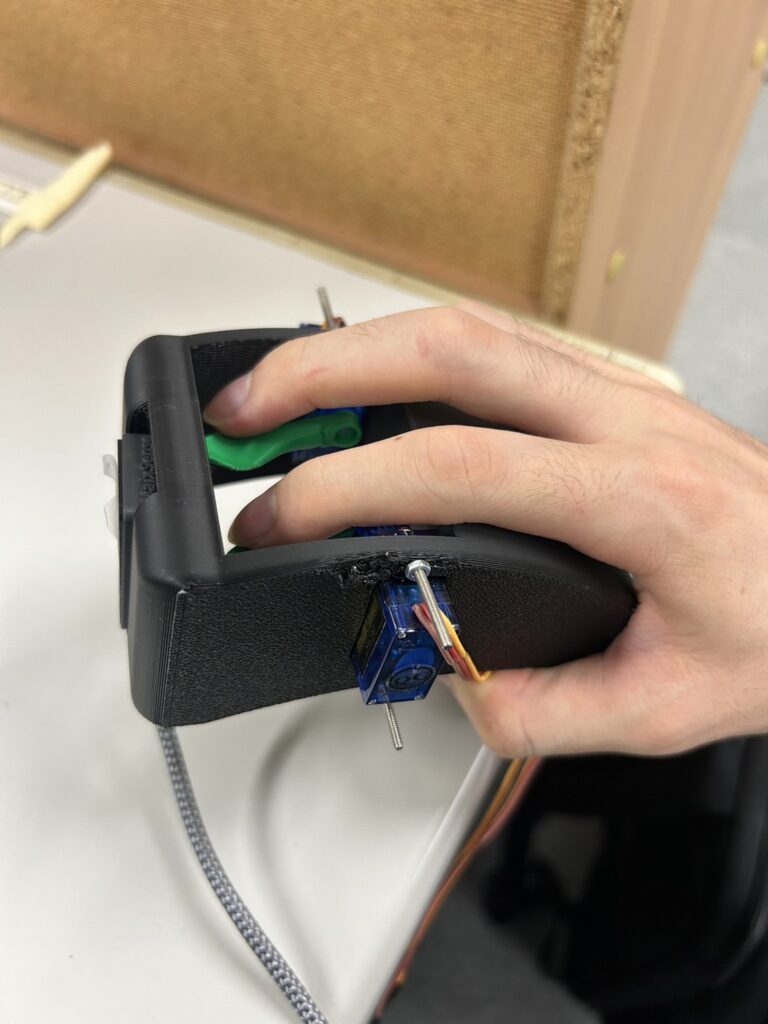

今回Chinatsuさんのメインの作品は,撮影するとシルクスクリーンの版が出力され,それをタトゥーのように身体へ転写できるインスタントタトゥーカメラです.作品概要については,Chinatsuさん自身が note で詳細に解説を公開されています.

小澤 知夏 | Maker Faire Tokyo 2025 | Make: Japan

【研究公開】 写真と祝祭!みんなで楽しみ心を通わせる、インスタントタトゥーカメラ|natsu.

話を聞いていて堪らなかったのが,このカメラの着想源.**うわ〜これが落合研の人か!**となりました.

この作品の背景には,刺青(タトゥー)の歴史が関係しています.着想の出発点は,”写真は刺青に影響を与えた歴史がある,その逆を考えよう”というものです.

多くのメイカーさんたちは,「身近な不便をちょっと便利にしたい」とか,「ウケるものを作りたい」とか,そういう”生活からの発想”や”遊びからの発想”を軸にしていると思います.それに対し,Chinatsuさんや落合先生の作品は,まったく別の層にあると感じました.作品の背景には文化的構造が存在します.「なぜ作るか」よりも「どこから考えるか」.それは,刺青や写真といった文化や記号がかつて持っていた“人と世界の関わり方”を,現代の技術と身体性を持った体験を通して再演する試みだと,私は解釈しました.

落合先生の話を挟みます.落合先生は毎年,飛騨高山の日下部民藝館で個展を行っています.私は昨年(2024年)の展示「どちらにしようかな、ヌルの神様の言うとおり:円環・曼荼羅・三巴」の、前夜祭とギャラリートークに足を運びました.

話しが始まると,理解するのに必死になり(ほとんど理解できない),「わー目の前に落合陽一がいる!!」とか感動している場合じゃなくなります.

話しが始まると,理解するのに必死になり(ほとんど理解できない),「わー目の前に落合陽一がいる!!」とか感動している場合じゃなくなります.

トークは,テルミンと民藝の関係について,から始まります.途中,円空は人が彫ったものなのか,3DスキャンしたやつをCNCで削ったやつなのか,のような技術的な話も出てきますが,根っこには「神仏習合」とか「ヌルの神様」みたいな抽象的な世界観があります.技術は目的ではなく,その思想を“実体化するためのミディウム(媒介)”に過ぎません.

Chinatsuさんの作品にも同じ構造があると思います.刺青の文化史や身体の記録という行為を,手元の作品のカメラを通して、私たちに新たな体験として橋渡ししていると捉えられます.

作品にストーリーがあるものはやはり美しいです.これまでは,作家自身の人生が投影されていたり,開発の試行錯誤(プロトタイプの遷移など)が垣間見えたりする,いわば「個人的な物語」に心を動かされることが多かったです.

しかし,Chinatsuさんの作品は,私がこれまで知らなかったストーリーの紡ぎ方,そして創作のあり方を教えてくれました.それは,作品の根底に思想や文化的文脈が存在し,それによって初めて意味が立ち上がるというアプローチです.

また,途中語ってくださったシャッターの押し心地へのこだわりは,身体性をもつ体験に昇華するうえで大事な要素だと思いました.

おわりに

正直,このような作品の作り方は,今の私には到底真似できません.それでも,「身体性を持つ体験を作る」という視点は,今後のものづくりにおいて参考にしたいと思います.そして,メディアと身体がどう関わるのか,自分でも探求してみたいと思いました.

メイカーイベントはやっぱり最高に楽しいです!頭で考えるだけでなく,心と身体が揺さぶられるような刺激に満ちています.ぜひ皆さんも,ぜひメイカーイベントに足を運んでみてください!