こんにちは、B4の中田です。

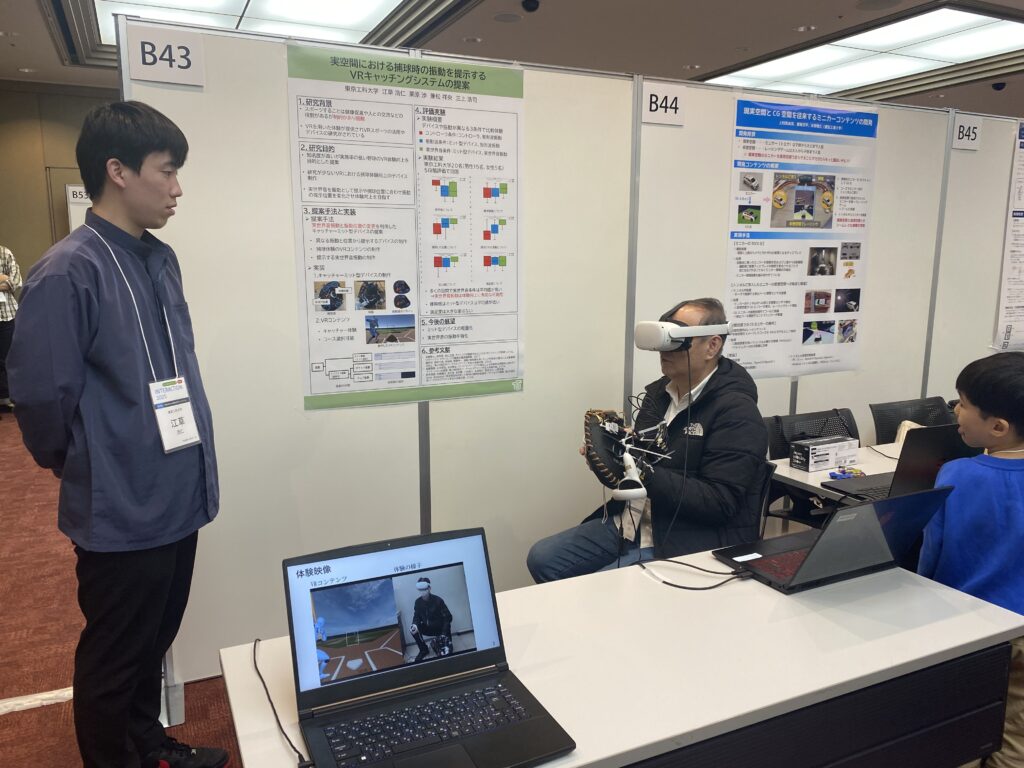

3/2(月)~3/4(火)にかけて、学術総合センター内 一橋記念講堂で行われたINTERACTION 2025でポスター発表を行いました。ついでに色々な発表も見てきたので、気になった研究をダイジェストで紹介していきます。

ポスター発表

今回、卒研の成果について発表を行いました。

最初の方はあまり興味を持ってくれる人はいなかったのですが、そのうちスタックチャンを知ってる人が何人か足を止めてくれました(初めて足を止めてくれた人はほぼ日の方でした。名札見たら金色で「SPONSOR」って書いてあった…)。発表について、様々な感想や意見を頂きました。大変貴重な経験でした。

それはそれとして、スタックチャンの研究をしてる人が私以外に2人いました。意外といるもんなんですね…。

登壇発表

続いては、登壇発表から気になった発表をいくつか紹介していきます。

【UltrasonicWhisper+: 超音波によるヒアラブルデバイスへの可聴音生成攻撃手法の提案】

いわゆる、外部から音を取り込むタイプのイヤホンに超音波を聞かせると、イヤホン側の処理で実際には存在しない可聴音が生成されるという事象に関する研究。だいぶ衝撃的でした。特に、実際とは違う歩行者信号の音とかを生成されると事故の原因にもなりますし、だいぶ危険度が高いんじゃないかと思います。実際に会場で生成された音を聞きましたが、ほぼ聞き分けできなかったです。

【スマートフォン用ウェブページとアプリにおけるタップ成功率推定ツールTappyの実用化】

スマホを誤タップしたことを察してリカバリ手段を提示する研究。誤タップをやらかした時の顔や手の動きなどでそれを察知し、リカバリを提示するというもの。支払いの画面とかで誤タップしたときに確認画面が出てくるだけでも十分に便利じゃないかと思いました。ちなみに、ユーザーが誤タップだと気づいていない場合は効果が無いです。動作のマイナスをゼロに戻すための補助。

【視線共有機能を備えた3者ビデオ会議における消極的発話者の思考外化支援手法(招待)】

ビデオ会議でよく黙ってしまっている人の意見を他者に伝える手法の提案。ポジティブな意見はそれに注目する時間が長い(既存研究)ことから、長く注目されている意見(付箋)ほど色が濃くなるようにするというシステムを使った実験。実際に長く注目されている意見に決定されることが多かった…が、逆に言うと長く注目されると逆にそれが良い意見であると錯覚させられるのでは?というのが感想。むしろ意見の誘導に使えてしまうんじゃないかと思ったり。

インタラクティブ発表

続いて、インタラクティブ発表(デモ・ポスター)で良かったものをいくつか紹介していきます。楽しすぎて全然写真を撮っていなかったので、文字だけでの紹介です…。

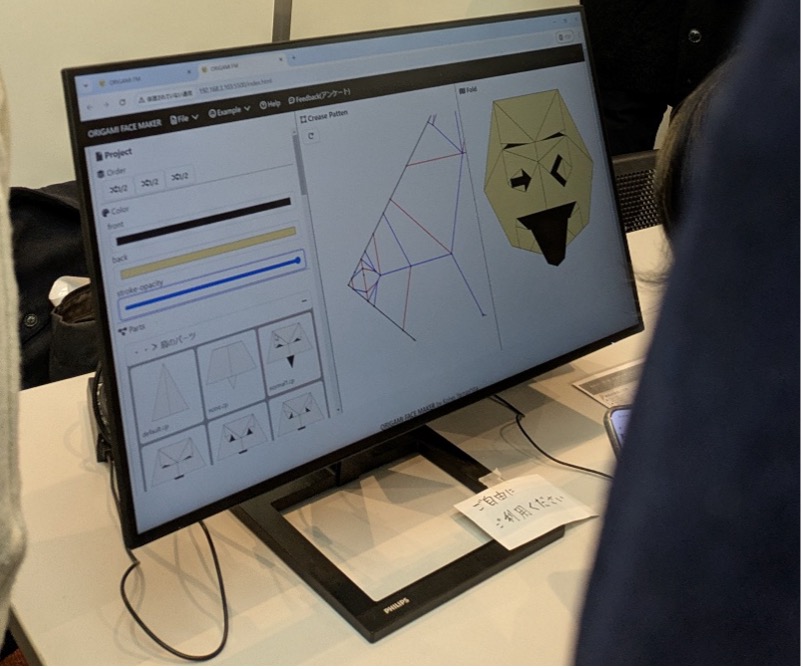

【現実空間とCG空間を往来するミニカーコンテンツの開発】

トミカをスキャンして、スキャンしたトミカで簡易的なレースゲームができるというコンテンツ。トミカの場合、形がある程度単純なので、前後左右+上方向からの5枚の写真だけでモデルを作ることができていました。バンダイがガンプラをスキャンして仮想空間上に再現する試みを行っていますが、形が単純なトミカであればかなり良い感じにできそうでした。透過はグリーンバックで行うことが多いですが、この発表では白と黒の2通りを用意して撮影しているとのこと。理由としては、緑色のミニカーもあるからというもの。成程となりました。

【デジタルツインを活用した小型ロボットとテクスチャを組み合わせた情報提示手法の探索】

toioを使った組み換えロボットを使った研究。toioを現実空間で動かすとUnity上でも動き、逆にUnity上のシミュレーションから現実のtoioに動きを再現させることも可能。位置や動きを細かく認識できるtoioならではの研究だと感じました。また、組み換え部分は板バネを使っているということでした。私も組み換えロボットを作っているので参考になります。

【シリンジ操作を実現する7自由度ワイヤ駆動型力覚提示装置の試作】

ワイヤで動作する3軸の移動+3軸の回転+シリンジの押し込みで注射器(シリンジ)のシミュレーションを行う装置。現実でシリンジを動かすとシミュレーション上でその通りに動き、逆にシミュレーション上でものを取ったりすると装置の方に反映されます。ワイヤがどれぐらい引っ張られたかの回転角で6自由度を計測しているそうです。今回のやば技術枠。

【Sketch2Joints: スケッチベースロボットアームのデザイン支援インターフェースの研究開発】

キャンバス上で、回転軸とそれを繋ぐ線を描くとその動きをシミュレーションでき、さらにロボットアームとして3Dモデリングできるというもの。軸を繋ぐ線に関しては曲線でも問題なくできていました。すごい。3Dモデリングに関しては軸のみだったので、モーターとかも併せてモデリングしてくれるとすごく便利になりそうでした。

【Ties Bind:噂した誰かとの繋がりや親近感を感じさせるインタラクティブアート】

「誰かが自分のことを噂していたらくしゃみする」というのを物理的で強制的に再現したもの。Twitter上で自分が言及されると装置が作動して、鼻に胡椒を送り込み、強制的にくしゃみさせるという仕組みです。デモでは装置に顔を当てる感じでしたが、プロトタイプではマスク型にしていたとのこと。メイカーイベントに出したらめっちゃ受けそう。

【火縄銃への理解を深めるためのMRインタフェース】

MRで火縄銃の構造・撃ち方・歴史を総合的に学ぶシステム。実際に引き金を引いたら火縄銃がどのように動作するかがよくわかって面白かったです。今回のシミュレーションは引き金を引いたときに動作する部分だけだったので、実際に着火してから弾丸を撃つまでのところも同様に再現してほしい所です。今後に期待。

【思い出を体験する VR 日記】

文章と位置情報を記録しておくと、その場所の景色をVR空間で表示する、次世代の絵日記。を実現するために、GoogleパノラマビューをGANで当時のような状況にGANで加工して表示するといったもの。ただし、GANで加工した場合は細部の情報量が減ってしまう(パノラマビューでははっきりと映っていた自販機が自販機のようなぼやけたものになってしまう)など、超解像を適用してもかいけつできなかったようなので、そのあたりが今後の改善点と言えるかもしれません。空だけでも天候や時間帯を変えるとうまいこといくかも?

まとめ

今回は発表を抜粋して紹介しましたが、会場では他にもたくさんの発表がありました。様々な分野で様々な切り口からの発表があり、成果発表の場としてだけではなく、特に卒研配属前のB3より下の学生にも見てほしいと強く感じました。このブログを見た人でINTERACTIONに参加したことが無いよって人はぜひ参加してみてください。