こんにちは。M1の井上です。 少し前の話ですが、研究活動の合間にInfinity Ventures Summit(以下IVS)というイベントにスタッフとして参加してきました。 その報告を書きたいと思います。

参加した経緯、目的

まずIVSについて説明します。 IVSとは、

Infinity Ventures Summit(インフィニティ・ベンチャーズ・サミット、以下IVS)は主にインターネット業界のトップレベルの経営者・経営幹部が一堂に集まり、業界の展望や経営について語る、年2回の招待制オフサイト・カンファレンスです。」(公式サイトより)

www.ivs.events/homejp

です。

カンファレンスは2日間開催され、その間でインターネット業界の経営者たちが、トレンドについて講演やディスカッションをしたり、またはその場で新しい投資を求めてピッチが行われます。

このイベントは完全招待制のため、誰でも参加できるわけではありません。

しかし、スタッフとして参加を申し込み、面接を通過すればカンファレンスの運営などを手伝う代わりにこのイベントに参加できます。

IVSは年に2回、春と秋に開催されるのですが、実は2017,2018年の冬は金沢で開催されていました。

僕は2017年の秋のときに初めてスタッフとして参加したことがあったため、今回のバンコク開催では面接なしでスタッフとして参加することができました。 IVSはこれまで国内で開催されていたのですが、昨年の2018年の春に台北に海外にも進出し、今回のタイは2度目の海外開催でした。

主にIVSから用意されるイベントのコンテンツは3つあります。

1.テーマごとによるセッション

2.IVS launchpadというビジネスピッチコンテスト

3.ネットワーキング

です。

今回僕がIVSに参加した主な目的は2つあります。 1つは、変化の早いインターネットやスタートアップといった業界の最先端の動向をキャッチアップすること。 もう1つは、今回は海外での開催であるということで、海外でのスタートアップの様子を見ることです。

スタッフとしての動き

今回僕はスタッフとして参加しました。

IVSでは開催前日を0日目として、0日目の夜にweclome partyと呼ばれる前夜祭のようなものが開催されます。

スタッフはその準備も兼ねて、0日目の昼に集合でした。

2年前に金沢で開催された際には、スタッフでもガッツリ運営に関わり、参加されるゲストのガイドや誘導をしながら、パーティなどにも参加し、ネットワーキングをしました。

今回は会場がバンコクということもあり、現地のスタッフが主な進行の手伝いをしていたため、日本からのボランティアは10人と少数精鋭だったのに加え、仕事の内容も適宜日本人への対応といった内容でした。

1,2日目も当番制で受付の手伝いなどをしながら適宜日本人のゲストの応対などを行いましたが、合間を見てセッションの聴講やネットワーキングを行い、僕の目的を十分に果たすことができました。

セッションの内容

今回IVSでスケジュールされたセッションは以下の通りです。 僕がこのうち聴講できたセッションの要約を以下にまとめます。

・中国では、知財戦略をしっかりととっており、ドローンやAIのモデルといった特許や知財で儲けるスタートアップも多いが、日本ではそういった知財領域でのマネタイズはあまりみられない。

・5Gにより、クラウドへのアクセスが高速化するため、クラウドの流れはどんどんと加速し、ネットワークのアクセス先ですべて処理する、社会全体の知性となるシステムが加速するだろう。

・タイでは大企業の意思決定が早く、その決定に対して現場が従順に従うという文化がある

・タイにおいて、スタートアップするにあたって、事業は成長させやすいが成長過程は描きにくい、あるいはエグジット先少ないという問題がある。

・まだまだタイにおいてはVCや資本提携を増やす必要がある

・タイでも大企業の技術開発は専門性を高めており、ものづくりは得意な文化がある

・タイに限らず、大企業のニーズとして、は時間を買いたい、スタートアップで時短したいという意図や、技術や製品はあるけど、それをどう使えばいいのかわからないとというものがある。

・インターネット黎明期のような雰囲気があるのが、大麻や宇宙といった新しい産業の登場がみられる。

感想

今回のIVSは大変実りがあるものとなりました。

その一番の要因は、日本からのスタッフが10人と少ないことにあると思います。 スタッフ間の交流もよく行えましたし、参加者との交流も十二分に行えました。

ビジネスにおいて市場で優位な場所を確保することを「ポジショニング」といいます。 今回僕が行ったこともそれに近いと思います。

タイで3日間の平日に来れる社会人の方は多くありません。

しかも、意識の高い学生であってもタイまで行く人は少ないと考えました。

この予想はあたっており、しかも「学生特権」をだいぶ活用することができました。

集まった社長さんは「学生」というだけでいろいろな話を聞かせてくれたり、「起業に興味がある」という気持ちだけで、みなさんよくしてくれ、国内外問わずいろいろな人からインプットを得ることができました。

そんな人やセッションとの中で僕が感じた2つのトレンドがあります。

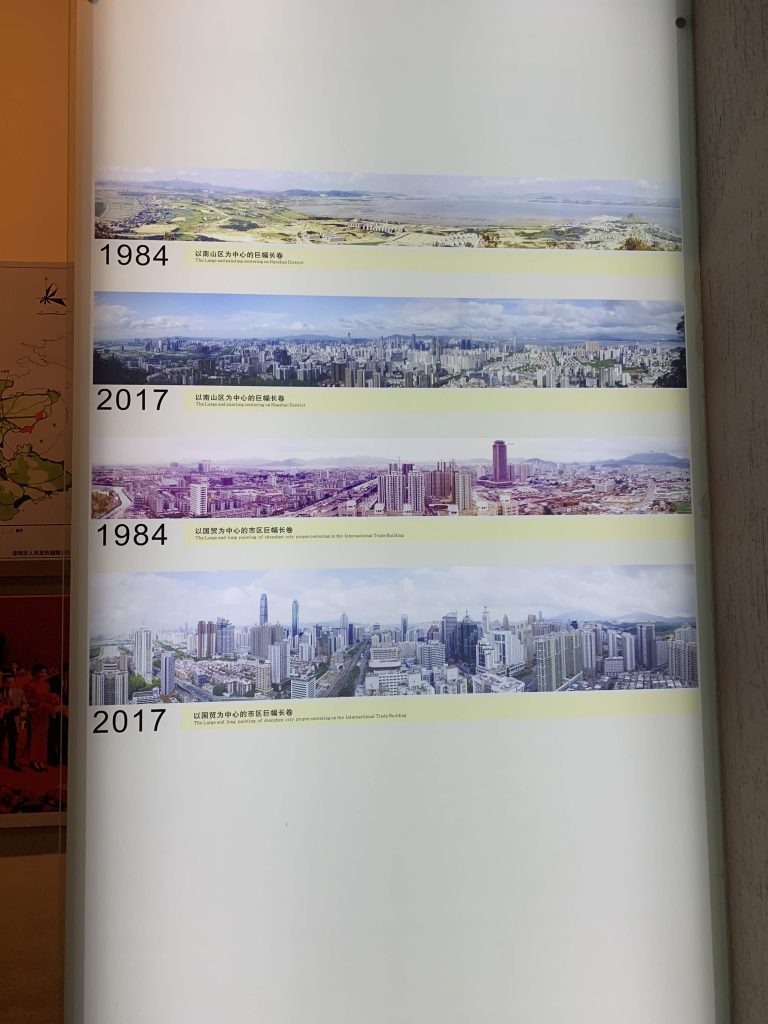

1つは、地理的なトレンドです。スタートアップの中心地はシリコンバレーから始まり、中国の上海や深センなどに動きました。 それが今度はインドに注目が集まっています。 そして、起業家の中にはその先に控えるアフリカを見据え、移住を始めている人もいるという話を聞きました。 アフリカなどはまだ基本的なインフラがないなかでインターネットやスマートフォンといったデバイスの普及が進んでおり、ATMを導入するよりもデジタル決済を普及させた方が合理的だという状況だそうです。

2つめは、業界のトレンドです。 これまでにあった単純な情報メディアやマッチングといったスタートアップは今回、耳にしませんでした。 例えば物流といったリアルなものが絡んだり、セキュリティに特化したり、フィンテックやIoTといったインターネット×〇〇のようなものが多くありました。 さらに、インターネットの次に来るものの議論があったりと、WEBサービスが高度化・複雑化していると感じました。 学生起業などで出たアイデアが大きく育てていくのは少し難しいような雰囲気を感じています。

最後に、英語の重要性についてです。 僕は英語は苦手な方ではありませんが、それでも今回のカンファレンスではビジネスの話が出たりして、少し大変でした。 セッションの内容は理解できても、ネットワーキングの時間に海外の方と話すときに、自分の興味や思っていることを流暢に伝えられずもどかしい思いをしました。

逆に言えば、日本人として英語ができないという同じハンデを背負っているからこそ、そこを乗り越えていけば海外というブルーオーシャンにて上手な「ポジショニング」ができるのではないかと思います。 これから英語を一層磨いていこうと思います。

海外に出る日本人が少なく、まだ気軽に出れる今だからこそ、僕は海外に出よう、そう思ったカンファレンスでした。

終わりに

改めて、今回はとてもいい刺激とインプットを得ることができました。 援助をいただいた金大起業部(仮)には大変感謝しています。

もし今後もこのように行きたいカンファレンスなどへの交通費の援助があると、学生としてはとても助かると思います。

今回はありがとうございました。