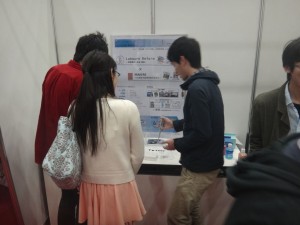

毎年この時期に、産業展示館で開催される「いしかわ夢未来博」、今年も出してきました。今年は研究室だけでなく、モノづくり実践プロジェクトとその作品の紹介も兼ねていってきました。

モノづくり実践プロジェクトの「上を向いて歩こう」の和傘も出展。実はこの和傘、折りたためないので、広げたままの状態で支えながら運搬。

会場では子供たちに人気でした。

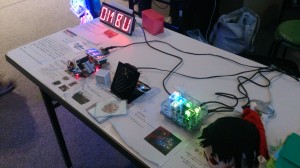

同じくモノづくり実践プロジェクトの「色を音に変えるデバイス(irone)」も出展。こちらも子供に人気でした。やはり音が出たり光ったりするものは、人気です。

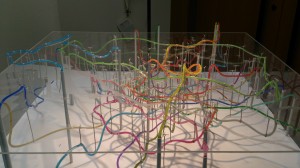

モノづくり実践プロジェクトからはもう1つ、化学の実験器具の欲しいものを自作しちゃう(そして製品化しちゃう)という、まさにMakersを実践している「Labware Reform」も出展。

恒例のマイコンペも。今年は5作品。去年は2日間展示で全滅でしたが、製作者のスキルが上がったのか、今年は幸い1個も壊れませんでした。

毎年のことですが、マイコンペのほうは、ときどきプロっぽい方(?)が来られて、かなり深いお話をされていかれます。

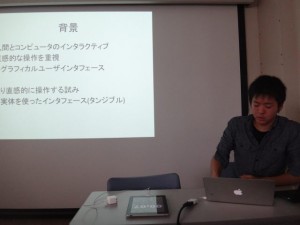

一方、今年も製作ワークショップを開催しましした。今年は、身体拡張・感覚代行デバイスの研究に関連して、こんなものを作ってみました。

部品点数は少ないのですが、思ったより時間がかかって、だいたい1時間ぐらいで完成「はなれて「触る」マシーン」として、面白い使い方や改造などの情報交換のページをつくってみした。ユーザ参加型の展開ができるといいな、と期待しています。(あと製作に必要な全データも公開しています)

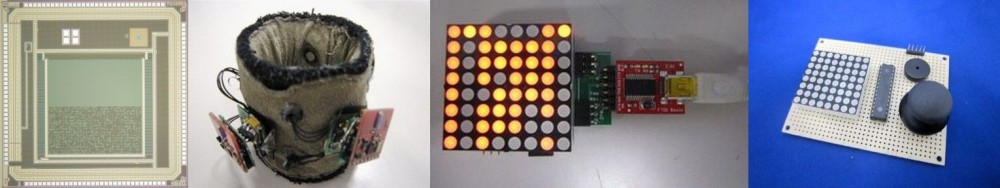

あと個人的には渾身のひとネタ。「LED点滅(Lチカ)を全力でやってみる」というテーマで、LSI試作サービスのVDECで(研究上の)自作LSIを作るときに、「Lチカのためだけの回路」を設計し、自分でワイヤーボンディングもして「Lチカ」をやってみました。CMOS 0.18um、リングオシレータと分周器(T-FF)で、約1Hzの点滅をしています。「マイコンやプリント基板のように、LSI技術も民主化されて一部の特権階級のものでなくなったときに、世の中は変わる」という理念を実践してみた例です。こちらの続報はまた追って。

展示に協力してくれたみなさん、お疲れさまでした!

(秋田)