こんにちは、B2の小川です。

2025年3月4日に東京竹橋の一橋記念講堂でINTERACTION2025に参加しました。

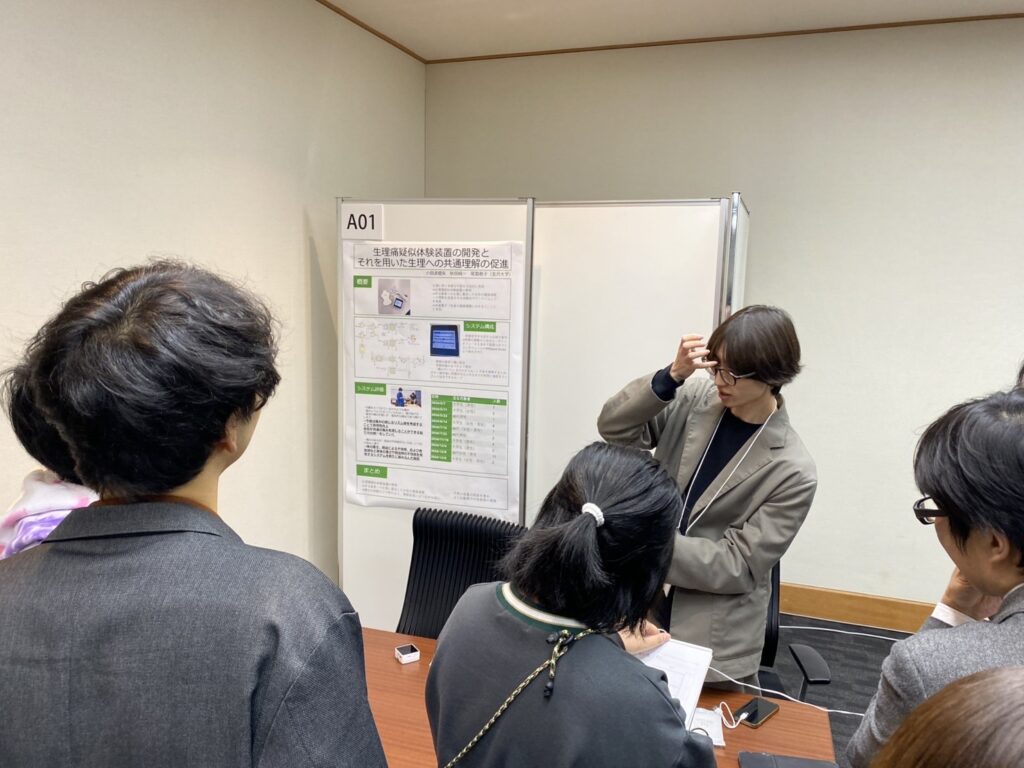

人間とコンピュータに関する様々なテーマの研究が集まり、随所でディスカッションの盛り上がる学会で、見聞と研究活動への洞察が得られました。ポスター発表や登壇発表を見学して特に興味をひかれたものを紹介します。

(3P-95) 測距センサとIMUセンサを用いた指輪型デバイスにおける顔認証システムの提案

まず、スマートリングを装着した状態で腕を右左右と顔の前で振る動作をしてIMUと距離センサから時系列データを得ます。部分ごとの数値の列の平均値や分散などからなる代表値を入力にランダムフォレストで本人か否かを分類することで認証を行うシステムです。実験では等価エラー率が24から13パーセントを記録しました。スキャン動作やデータの前処理方法の改善が示唆されていて、さらに精度を高めることができるとのことです。

機械学習の段階で時系列データの全体ではなく、比較的素朴な代表値のみから8割程度の精度が実現されることが興味深いです。サンプル数が万単位に増加した場合の精度および大きなn数に対応するアルゴリズムがどのようになるかが気になります。

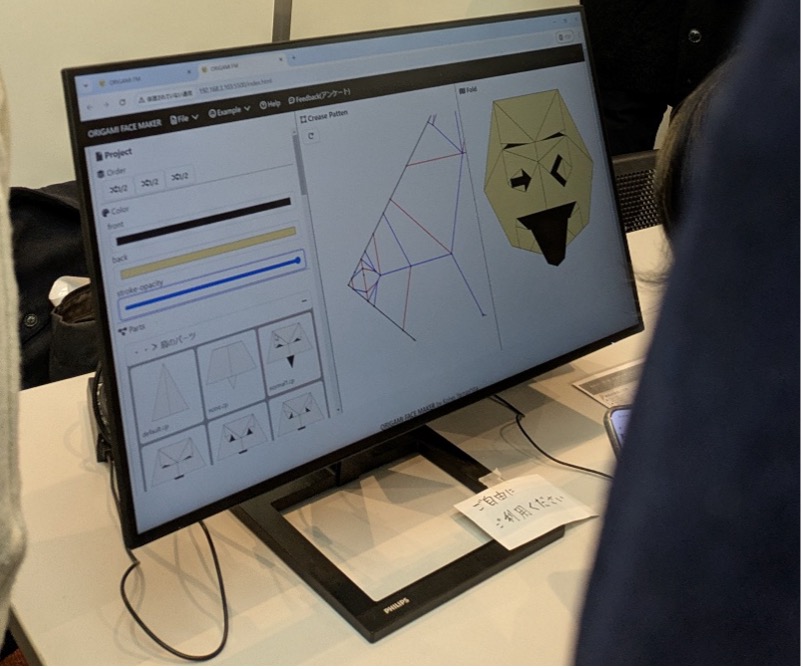

(3B-20) 創作折り紙「顔」を設計できるアプリケーション「Origami Face Maker」の開発

創作折り紙の制作では基本形と仕上げといわれる二段階の作業があります。この研究では創作折り紙の手法として「部品設計法」という、折り紙の基本的な定理によって付替えの可能性が保障される仕上げの折り方をモジュールとして組み合わせる方法を提唱しています。実際には魚の基本形(伝承折り紙のひとつ)を眉、右目、左目、口の4パーツに区分して、複数種類の仕上げをそれぞれ適用することで約3.5万通りの顔を作ることができます。これらの機能はブラウザから利用できるよう実装され、GUIで部品の選択と展開図および完成図の閲覧が可能です。

さて、発表された方曰く展開図のみを見ながら実際に紙を折って完成させるのにはある程度の慣れが必要であり、展開図と完成図を繋ぐ手順をコンピュータで導く手法も計算折り紙における難題のひとつであるとのことです。帰宅後に計算折り紙の研究を探したところ、想像をはるかに超える広い領域で研究されていることがわかりました。グラフ理論の言葉を使って数学寄りの表現をする分野もあれば、限定的な設定で折り紙を設計する分野もあります。後者は人工衛星の太陽電池モジュールを折りたたんで打ち上げ、軌道上で展開する技術と深くつながっており有名かと思います。

(3B-37) 日用品の特性に基づくVRコントローラの基礎検討

スマートフォンをVRヘッドセットと組み合わせるコントローラーに位置付けて、タッチ位置と姿勢から三種類の状態を判断します。それぞれ剣、斧、盾に見立てることで1つのコントローラーを使い複数の役割を実現する基礎的なアイデアです。発表された方は、今後スマートフォン以外の小型デバイスを日用品に取り付けて、VRヘッドセットと組み合わせてコントローラーとして利用することを提案しています。

私がいま最も関心を持って取り組んでいるテーマと非常に近いものです。日常に普及している物品に入力装置としての機能を安価で付与できるシステムがあれば、VRコンテンツの初期費用が抑えられたり、目的に特化したコントローラーをこれまでVRの技術に縁遠かった人々の創造性によって生み出せたりと大きな価値が生まれるのではないかと思っています。また、論文の参考欄から代替コントローラーを集めたalt.ctrl.GDCという展示会の存在を知りました。

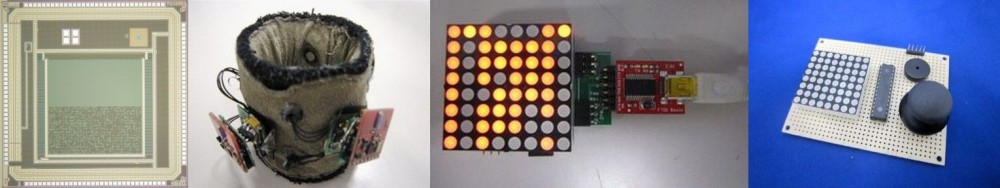

(3C-62) 触手アクチュエータを用いたオーディオリアクティブ表現

シリコンチューブの断面の四方向にバイオメタルを仕込み、マイコンからそれぞれ電流を流した方向に触手が屈曲する仕組みです。映像では推定した音量に反応してランダムに動かしているようですが、バイオメタルの特性とデバイスの見た目からいわゆる「生きているような動き」になっています。

論文にもあるように、多数の触手デバイスが集まったアレイによる音へのインタラクションは多様に考えられます。バイオメタルは高速な反復動作が苦手であるという制約がありつつ、音楽のテーマに合わせた動きを実現したり狙った情動を引き起こせるようなコンテンツを作ったりする方策は、アートとテクノロジーが融合するとても興味深いテーマだと思います。

まとめ

今回のINTERACTION2025はB2の私にとって初めて参加した学会です。コンピュータと人間の間にあるもの、これに関する研究活動の理解が深まった一日でした。研究のアイデアを実現すると鋭い洞察が集まる場はとても珍しく、学会は貴重なそのひとつです。インターフェースやVRに興味のある1回生や2回生は、ぜひ先生にお願いして参加させてもらい研究について知る機会にすることをおすすめします。